I meme brutti brutti di Linkedin

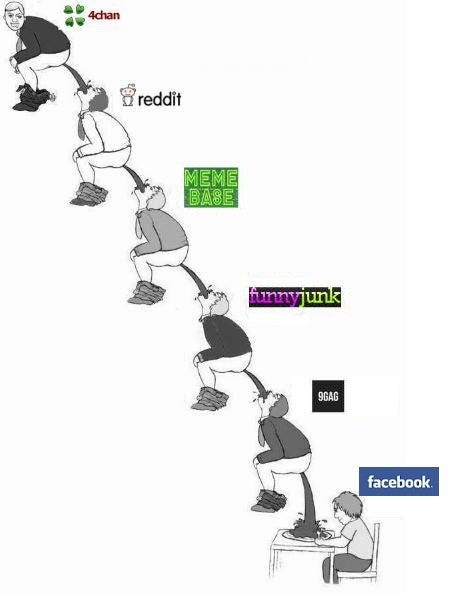

Nella storia della memetica ironica digitale è da sempre in vigore un processo peggiorativo della qualità produttiva man mano che ci si allontana dalle fonti originarie. Un meme nasceva su una imageboard o su un forum e veniva propagato in forma di macro fino ad arrivare in forma edulcorata, dopo numerosi passaggi, su siti come 9gag o icanhascheezburger.

Negli ultimi anni l’ultimo elemento di questa catena è diventato Facebook, dove hanno iniziato ad approdare macro e meme con una pervasività sempre maggiore. Si parla da almeno un paio d’anni di livello “normiecore” dei meme, ovvero quelli ormai passati dall’essere appannaggio di una certa parte dell’internet all’essere diffusi e conosciuti da buona parte della popolazione digitale. I meme normiecore necessariamente non trascendono mai il livello ironico.

In Italia prima importammo i cavalli di battaglia della scena normie anglofona (ragecomics, advice animals…), poi iniziarono a diffondersi produzioni italiane con gradi variabili di pervasività. L’ultimo in ordine cronologico è il meme del “cinquantenne su Facebook”, arenatosi due anni fa in coda all’ondata dei meme gentisti e rispolverato negli ultimi mesi.

Se la comunità Facebook ha reagito generando numerose pagine di meme di alta qualità, con contenuti meta-ironici o post-ironici che gli stanno lentamente ridando dignità e ruolo di rilievo nel processo di produzione dei meme, lo stesso non vale per un altro social network: LinkedIn.

La maggior parte di voi probabilmente non usa attivamente LinkedIn o non ha una rete di contatti sufficiente a prendere visione di questo fenomeno sempre più pervasivo e per questo ho deciso di prendervi per mano e mostrarvi degli abomini a cui può giungere il processo memefero se guidato da logiche puramente materialiste e in assenza degli elementi culturali e comunitari necessari a produrre qualità.

Per capire la situazione corrente dei meme su LinkedIn risulta fondamentale comprendere due elementi: chi li fa e chi non li fa. Partiamo dal secondo punto: su LinkedIn non ci sono persone e comunità dedicate a produrre meme e in generale le comunità esistenti hanno un elemento identitario e un sostrato culturale condiviso molto deboli.

Pochi usano LinkedIn come social network generalista e chi lo fa è un coglione. No, davvero. Che cazzo ti posti i motivational del Duce e di Geppe Brillo sul tuo profilo personale? Chi cazzo ti assumerebbe se vedesse le cagate immonde che posti su Facebook? Su Facebook hai la scusante che è uno spazio personale e magari non tutti sanno smanettare con i settaggi di privacy, ma LinkedIn è la tua vetrina personale, dovresti postare solo cose che dimostrano le tue competenze, i tuoi interessi, la tua attività lavorativa, non le foto dei tuoi bambini che si lerciano con l’omogeneizzato ai semi di chia. Fine del rant, che potrebbe o potrebbe non essere stato causato da alcuni dei miei contatti.

Dicevamo: nessuno usa LinkedIn come un social generalista e se uno ci va per interagire con colleghi, fare networking e trovare lavoro, non lo userà per postare dei meme. A meno di arcani microgruppi situazionisti che postano meme in segreto su LinkedIn, questo elemento previene e preverrà in futuro lo sviluppo di una scena.

Quindi chi è che pubblica questi crimini contro l’Internet? Nella mia visione sono principalmente recruiters in cerca di attenzione, agenzie e singoli che cercano di promuovere iniziative aziendali o prodotti e, in ultimo, commerciali che non avendo una vita al di fuori del lavoro sfogano la propria frustrazione e l’idiosincrasia delle proprie vite in maniera goffa attraverso questi mezzi.

Chiunque non abbia comprato l’Internet da meno di un paio di mesi sa che quando i meme vengono passati attraverso l’apparato digestivo delle agenzie di marketing subiscono un calo qualitativo critico, spesso anche al di sotto degli standard minimi di engagement dell’utente medio. Tolte poche eccezioni (kudos alla Tassoni Vaporwave), non esiste un grado di consapevolezza e competenza nei professionisti del marketing tale da poter gestire in maniera costruttiva i meme se non all’interno di una scena normiecore stabile.

Immaginatevi quindi cosa potrebbe succedere se a produrli non fossero professionisti con una minima comprensione della comunicazione digitale bensì individui con un disperato bisogno di visibilità ed engagement, senza la minima formazione e senza aver avuto alcun contatto con l’Internet culture nella loro vita. Questi si improvvisano creatori di meme (come è giusto che sia, il memismo professionistico e semi-professionistico è già di per sè una stortura) ma rimanendo manchevoli della materia prima: informazione condivisa con il loro target, in questo caso le persone da assumere o da coinvolgere nelle proprie iniziative.

Il risultato è quello che definirei un anti-meme: meme inservibili, nati morti, incapaci di veicolare alcun contenuto, messaggio o pensiero e che sopratutto non preservano nulla della sorgente che li ha generati, se non le immagini di sfondo alle macro. Secchi involucri vuoti riempiti a forza.

I tratti comuni e distintivi degli anti-meme sono appunto l’utilizzo di immagini di meme normie, per ovvi motivi combacianti con quelli affermati su Facebook. Nella maggiorparte dei casi viene rotto il collegamento tra l’immagini e la struttura del meme: l’immagine viene reinterpretata sul momento dall’autore, che non ha visibilità e conoscenza della storia di migliaia e migliaia di meme che hanno preceduto il suo. La battuta viene quindi re-inventata con un senso e dei tratti totalmente diversi, distruggendo quindi la dimensione memetica dell’immagine, che diventa puro simulacro del meme. Gli argomenti, manco a dirlo, sono legati al lavoro: a volte cercano goffamente di ironizzare sulle contraddizioni del proprio settore o sui difetti di una determinata tecnologia, al fine di empatizzare coi colleghi. Altre volte, sopratutto nei casi peggiori, il meme contiene direttamente una call to action o un riferimento all’oggetto da promuovere. Nei casi limite il contenuto testuale è totalmente scorrelato dall’immagine, che funge da esca per l’occhio ma non presenta alcun tentativo di comunicazione memetica. Per questi ultimi non si può escludere che alcune agenzie adottino questa strategia consciamente, ignorando la dimensione etica del meme.

Questi anti-meme sono uno specchio del mondo del lavoro capitalistico occidentale, che da secoli ha un effetto alienante ma che tra alcune categorie lavorative è totalizzante, svuotando l’individuo di qualsiasi dimensione umana esterna al lavoro. Questi zombie molti di voi li hanno conosciuti: manager, consulenti e impiegati vari che passano 10–12 ore al giorno in ufficio per 10, 15 o 20 anni e nel frattempo disgregano qualsiasi passione, qualsiasi interesse, qualsiasi umanità.

Non sanno più vestirsi: copiano lo stile business del momento. Non sanno scegliere un ristorante ma le rare volte che ci devono andare si basano sul paio di consigli sentiti da un collega di un collega: Yelp e TripAdvisor non sanno che esistono. La politica è un eco lontano di fatti poco interessanti, perché loro han da lavorare e non c’han tempo per quelli lì che stanno a Roma a perder tempo e sprecare soldi. Film ogni tanto nei rari weekend liberi e al mattino le uniche cose che leggono con il caffè sono siti di tecnologia, finanza e se va bene la Gazzetta.

Ora, alla maggior parte di queste persone non è richiesto di esprimersi. Se hanno dei contatti con il resto del mondo spesso è attraverso delle presentazioni da cui non traspare il vuoto di cui parlavamo prima. Ma quelli a cui è richiesto d’improvviso di buttarsi in un’attività fuori dagli schemi preconfenzionati della comunicazione aziendale senza saperlo si espongono ad un mondo senza schemi, con le sue logiche e una dimensione semiotica complicata. Loro non sanno niente, sono giunchi nel vento. I loro meme sono un urlo disperato, la richiesta di un aiuto di cui non sanno di aver bisogno.

/s